Enseignements

- Étonnamment, la notion de souveraineté alimentaire a émergé de façon très récente dans le débat politique français.

- Même s’il y a un consensus sur l’utilisation du terme, car tous les groupes politiques se sont emparés du sujet, ils n’ont pour autant pas la même définition, les écologistes et les LFI se rattachant plutôt à celle altermondialiste.

- Enfin, tous les parlementaires ont utilisé les différents outils mis à disposition par leur fonction pour défendre leur point de vue, que ce soit amendements, commission d’enquête, questions écrites, questions orales ou au Gouvernement.

- 7,6 % des questions portent sur cette thématique entre 2022 et 2025

- Sur le projet de loi d’orientation, plus de 11 000 amendements déposés ; c’est la Droite Républicaine qui en a déposé le plus (2847) ; et ensuite LFI (1140).

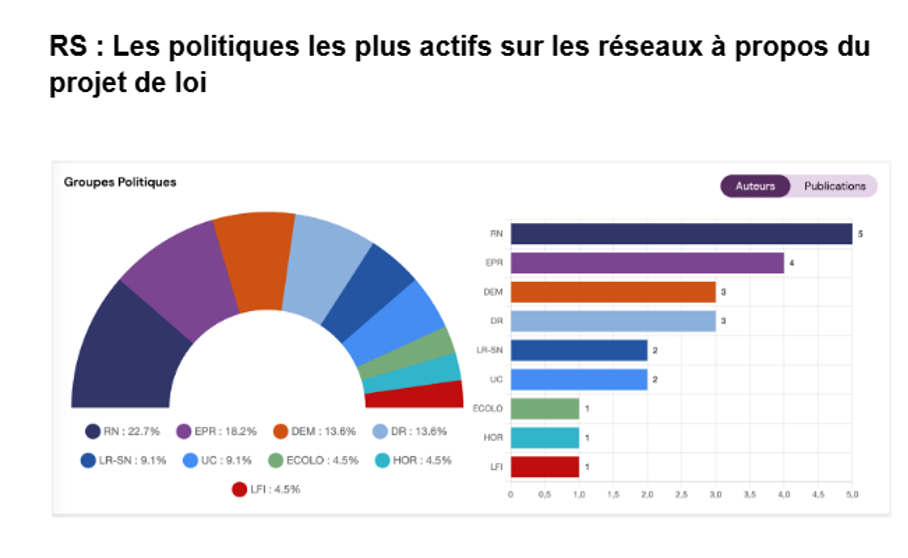

- A noter que les groupes les plus actifs dans l’hémicycle, ne sont pas nécessairement ceux qui le sont sur les réseaux sociaux. Le RN est le groupe le plus actif sur ce sujet en ligne, suivi par EPR

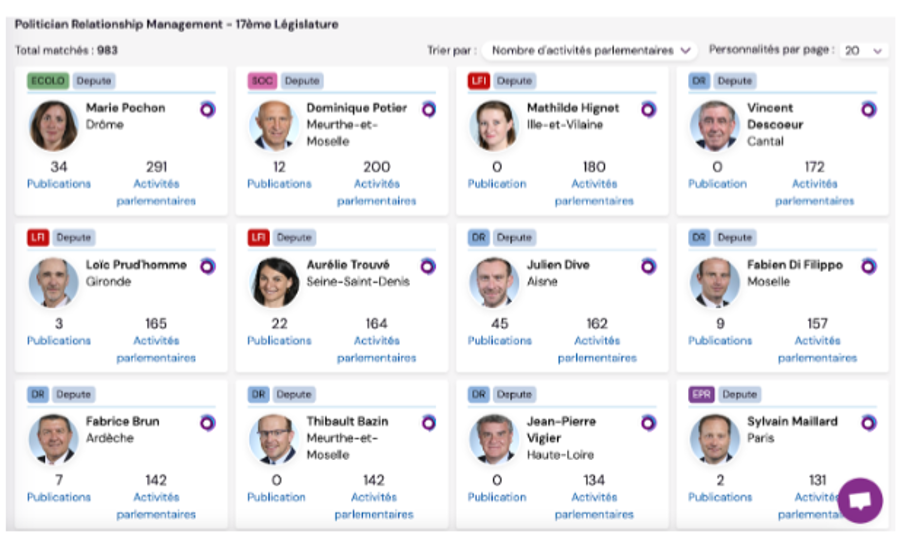

- Dans le top 10 des parlementaires les plus actifs au Parlement et sur les réseaux sociaux, nous retrouvons Marie Pochon (Ecologiste) et Julien Dive (DR)

- D’autres sont très actifs au Parlement mais beaucoup moins sur les réseaux sociaux : Thibault Bazin (DR), Mathilde Hignet (LFI) ou encore Vincent Descoeur (DR)

Objectifs de l’étude :

Notre étude analyse les positions des parlementaires français et l’émergence de cette notion dans le débat politique depuis 2022 à travers les différents outils que les députés et sénateurs ont à leur disposition.

Une synthèse vous est présentée ici et nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir l’étude complète. D’ailleurs, dans la version complète, Mélody Mock-Gruet a réalisé une analyse approfondie de l’article 1 du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole qui vient d’être adopté ; avec un focus sur la procédure un peu particulière de ce texte. L’analyse comporte également la décision du Conseil Constitutionnel qui a été rendu le jeudi 20 mars. Tous ces éléments sont à votre disposition sur simple demande et nous nous tenons à votre disposition pour venir vous en parler.

Contexte de l’étude:

La souveraineté alimentaire a été définie pour la première fois en 1996 au Sommet de l’alimentation à Rome, organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, par le mouvement altermondialiste international Via Campesina) : « La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité des cultures et des produits. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d’une véritable sécurité alimentaire. »

Cette notion a progressivement gagné du terrain dans le débat public français, particulièrement ces dernières années, à partir de 2020, suite aux crises liées à la Covid-19 et à la guerre en Ukraine. En 2022, elle est d’ailleurs intégrée dans l’intitulé du ministère de l’agriculture, devenant un enjeu politique majeur.

Cependant, la définition de la souveraineté alimentaire reste complexe et varie selon les acteurs. Certains estiment même qu’elle est dénaturée par les décideurs qui “osent” lier les concepts de souveraineté et de compétitivité. En 2024, le Haut Conseil du Climat soulignait ainsi que « les politiques agricoles et alimentaires actuelles sont peu mobilisées en appui aux politiques climatiques. »[1]

Même s’il y a une polarisation du débat, la souveraineté alimentaire est inextricablement liée à l’agriculture dans la conception majoritaire des parlementaires. Elle a donc un impact direct sur les différents secteurs qui ont un lien avec l’agro-alimentaire. On retrouve cette perception dans le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations, texte définitivement adopté le 20 février par le Parlement mais dont un tiers a été retoqué par le Conseil Constitutionnel le 20 mars. L’article 1 du projet de loi d’orientation intègre dans le code rural et de la pêche maritime la notion de souveraineté alimentaire. Le principe phare de la loi, qui érige « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture » au rang d’ « intérêt général majeur », demande de la FNSEA, syndicat agricole historique, n’a pas été touché, alors que le principe de non-regression de la souveraineté alimentaire a été censurée. Pour la Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard : « La loi d’orientation agricole va enfin entrer en vigueur ! L’essentiel des mesures concrètes pour les agriculteurs a été validé par le Conseil constitutionnel. Ce sont plus de 40 articles qui vont dans le bon sens pour nos agriculteurs ».[2] « Le Conseil constitutionnel conserve les principes fondateurs du texte défendus par la FNSEA », a réagi le principal syndicat agricole dans un communiqué, promettant de « revenir à la charge dans d’autres cadres législatifs » sur les mesures censurées.[3]

Principaux enseignements stratégiques :

- Le lien entre souveraineté alimentaire et agriculture

En France, la notion de souveraineté alimentaire est souvent liée à l’agriculture. Initialement le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture ne comportait pas le terme « souveraineté alimentaire » dans son titre. Le projet de loi a été amendé à l’Assemblée nationale pour l’intégrer. Dès le projet de loi initial, la souveraineté alimentaire a pour l’un de ses objectifs la souveraineté agricole du pays. On retrouve également ce marqueur, fait par les parlementaires, dans le choix des ministères interrogés lors des questions sur la souveraineté alimentaire. En réalité, principalement, c’est le ministère de l’agriculture et non le ministère de la transition écologique.

- La définition de la notion de la souveraineté alimentaire.

Lors de la présentation du PJL, l’article 1er faisait de la souveraineté alimentaire un objectif structurant des politiques publique mais il ne définissait pas directement cette notion, mais donne plutôt une liste de critères. Lors des débats, la question de la définition s’est posée. Il a donc fallu beaucoup d’évolution et de débat pour la version finale de la CMP: « La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » Le texte qui consacrait le principe de “non‑régression de la souveraineté alimentaire“, miroir de la “non-régression environnementale” déjà inscrite dans une loi précédente, a été censuré par le Conseil Constitutionnel.

- L’engagement des différents groupes politiques

Les questions ont également beaucoup porté sur ce thème : 3 269 questions sur 42 733 (soit 7,6 % des questions) pour la période du 1er janvier 2022 au 4 mars 2025.

Un grand nombre d’amendements a été déposé sur le texte projet de loi d’orientation (plus de 11 000). Lorsque l’on regarde la répartition des amendements par groupe sur ce texte, la Droite Républicaine en a déposé le plus (2847). Le second groupe le plus investi était LFI avec 1140 amendements. Tous les groupes (même le RN) ont des amendements adoptés (parfois avec des dispositifs identiques).

Chaque groupe s’est également emparé du texte sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci le RN est le groupe le plus investi, suivi de EPR. Il n’y a donc pas nécessairement de concordance directe entre communication politique des RS et travail parlementaire.

- L’implication des leaders parlementaires :

Des parlementaires comme Marie Pochon (Ecologiste) et Julien Dive (DR) se distinguent par leur engagement. Ils appartiennent au top 10 des parlementaires les plus actifs au niveau des activités parlementaires, mais également dans leur engagement sur le sujet dans les Réseaux Sociaux. Ils ont pour autant une perception très différente de la souveraineté alimentaire. Certains très actifs au Parlement ne le sont pas du tout sur les Réseaux sociaux, comme Thibault Bazin (DR), Mathilde Hignet (LFI), ou encore Vincent Descoeur (DR). Pour les entreprises et les organisations professionnelles, ces figures sont des interlocuteurs clés.

Conclusion :

Étonnamment, la notion de souveraineté alimentaire a émergé de façon assez récente dans le débat politique français. Même s’il y a un consensus sur l’utilisation du terme, car tous les groupes politiques se sont emparés du sujet, ils n’ont pour autant pas la même définition, les écologistes et les LFI se rattachant plutôt à celle altermondialiste. Enfin, tous les parlementaires ont utilisé la plupart des différents outils mis à disposition par leur fonction pour défendre leur point de vue, que ce soit amendements, commission d’enquête, questions écrites, questions orales ou au Gouvernement. A noter que les groupes les plus actifs dans l’hémicycle, ne sont pas nécessairement ceux qui le sont sur les réseaux sociaux.

Une veille active et des relations stratégiques avec les institutions françaises seront donc essentielles pour non seulement comprendre le processus de législatif (application de la loi d’orientation), anticiper les impacts sur son business et éventuellement identifier des opportunités commerciales.

Si ce sujet est stratégique pour votre secteur, rencontrons-nous :

C’est une synthèse de l’étude qui est présentée ici. Nous sommes à votre disposition pour une présentation complète et un brainstorming sur les actions possibles avec Mélody Mock Gruet et Erwan de Rancourt (CEO de Saper Vedere) devant les dirigeants de votre organisation mais aussi avec votre département ou Commission Affaires Publiques. Cette présentation sera structurée de la manière suivante :

- Rappel de l’arrivée de la notion de souveraineté alimentaire dans le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations,

- Analyse détaillée de l’activité parlementaire française depuis 2022

- Recommandations d’actions d’influence

Méthodologie :

L’étude repose sur des données de Follaw.sv, notre plateforme de veille institutionnelle et sociétale, et a été réalisée par Mélody Mock Gruet, Docteure en droit public et spécialiste reconnue en procédure parlementaire.

Elle s’appuie sur l’activité parlementaire (amendements, questions, comptes rendus, etc.) ainsi que leur présence sur les réseaux sociaux (X, LinkedIn, Instagram, Bluesky, TikTok).

[1] 2024_HCC_Alimentation_Agriculture-communique-de-presse.pdf

[2] Message posté sur le réseau social X

[3] www.publicsenat.fr/actualites/economie/la-loi-dorientation-agricole-en-partie-censuree-le-travail-du-senat-a-ete-extremement-preserve-affirme-laurent-duplomb